こんにちは。

名古屋のロードバイクスクール 「 ORCA CYCLING SCHOOL 」の伊藤です。

こちらの記事では、ロードバイクのトレーニングについて解説しています。

おるか君

おるか君TSS について悩んでいます。

TSSの目標 (目安) について教えてください。

以上のような、TSSに対するお悩みについてにお答えします。

・ TSSの意味と計算方法

・ TSSの目安 ( 目標数値 )

・ TSS に基づいた1週間のトレーニング

当ブログでは、 パワートレーニングに Training Peaks を利用することをおすすめしています。

Training Peaks を利用する最大のメリットは、パワーデータを細かく分析することができること、トレーニングの進捗が明確に理解できることです。

TSSを活用する場合は、Training Peaks の PMC ( Performance Management Chart ) 活用しましょう。

TSS とは

TSS : Training Stress Score とは、ワークアウトの強度・時間をもとに考慮しされた疲労を数値化(可視化)した指標です。

具体的には、Eric Bannister (エリック・バニスター)博士の心拍数を基準として考えられたトレーニング強度の指標( TRIMP : TRAINING IMPULSE – トレーニングインパルス )を参考にしながら、トレーニング強度(IF)と運動時間に対して使用されるグリコーゲンの消費量(割合)を表しています。(1)

そのため、TSSは FTP強度で1時間走行した場合は100 となるよう、以下のように算出されます。

⚫︎TSSの計算式(2)

TSS = {( T × NP × IF ) ÷ (FTP×3600)}× 100

※T = 運動実施時間(秒数)

⚫︎ 簡易化したTSSの計算式

TSS = T × IF2^2 × 100

※T = 運動実施時間(時間)

そのため、運動時間が長くなったり、インターバルにより連続的に高強度をおこなうような場合は、TSSが高くなる傾向にあります。

TSS の目安

今まで、TSSは絶対値に基づいて以下のようにワークアウトの強度を定義付けされていました。(1)

TSS150 以下 … 低強度 (翌日に疲労は回復する)

TSS150-300 … 中強度 (2日後に疲労は回復する)

TSS300-450 … 高強度 (回復に2日以上要する)

TSS450 以上 … 超高強度 (回復に数日要する)

しかし現在では、相対値としてCTLに基づいて以下のようにワークアウトの強度を定義付けされるようになりました。(3)

高強度のワークアウト : CTL の 50-100% を加算する

中強度のワークアウト : CTL の 25%を加算する

提供度のワークアウト : CTL の 25%を減算する

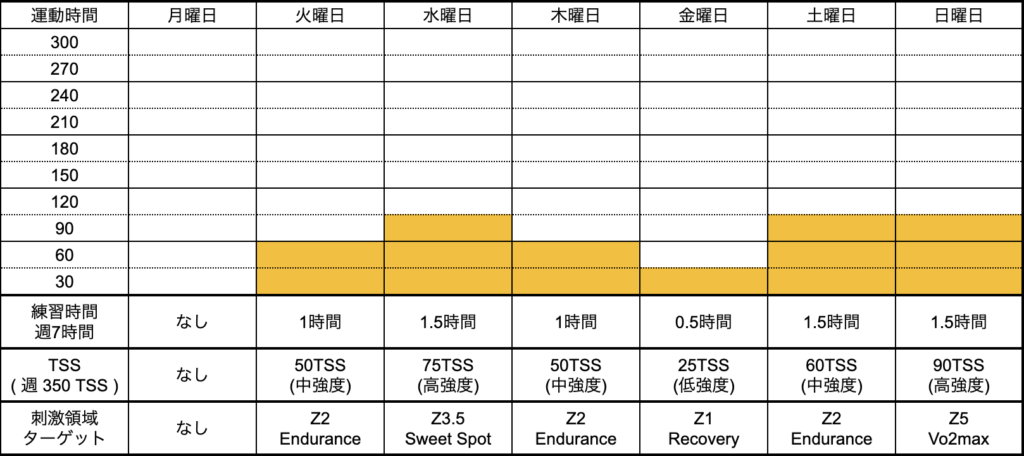

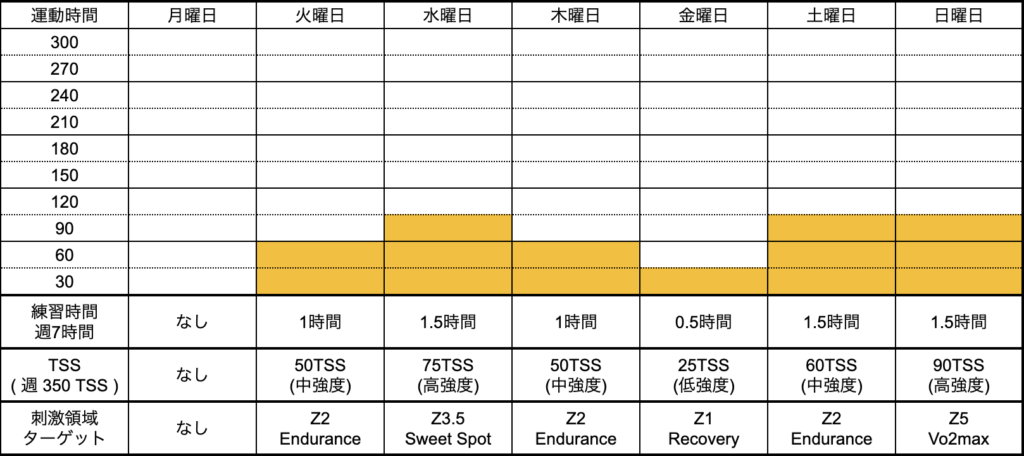

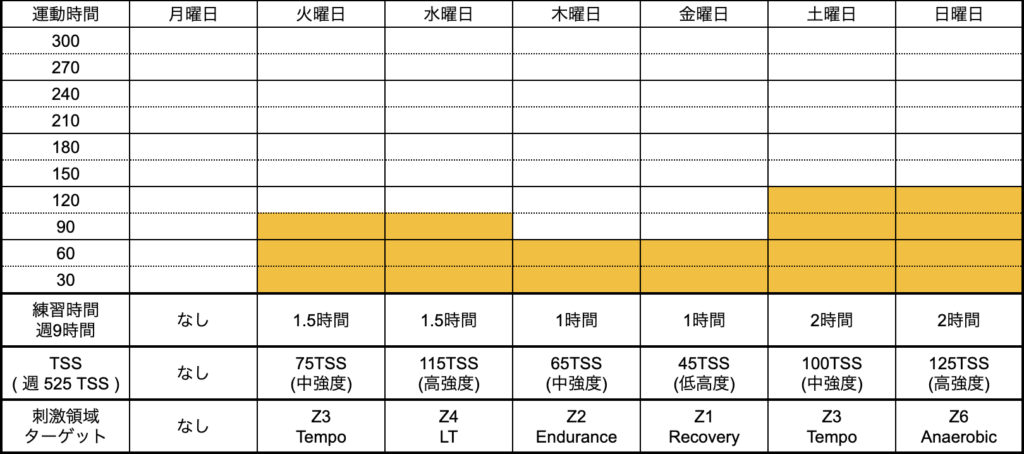

これらを参考に、実際のCTLごとにTSSを考慮した1週間のトレーニングメニューを考えてみましょう。

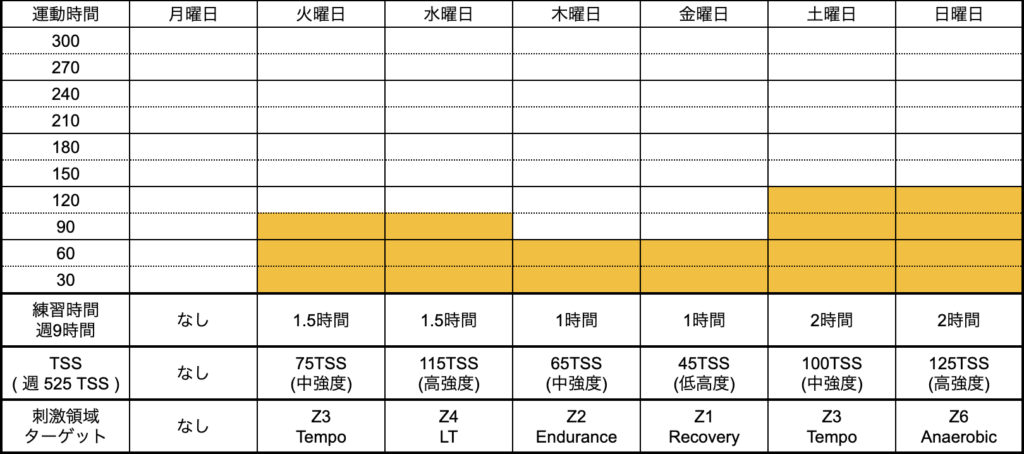

CTL50 の場合

高強度のワークアウト : 75 – 100 TSS 程度

中強度のワークアウト : 63TSS 程度

低供度のワークアウト : 38TSS 程度

>> CTLとトレーニング内容の詳細はこちら

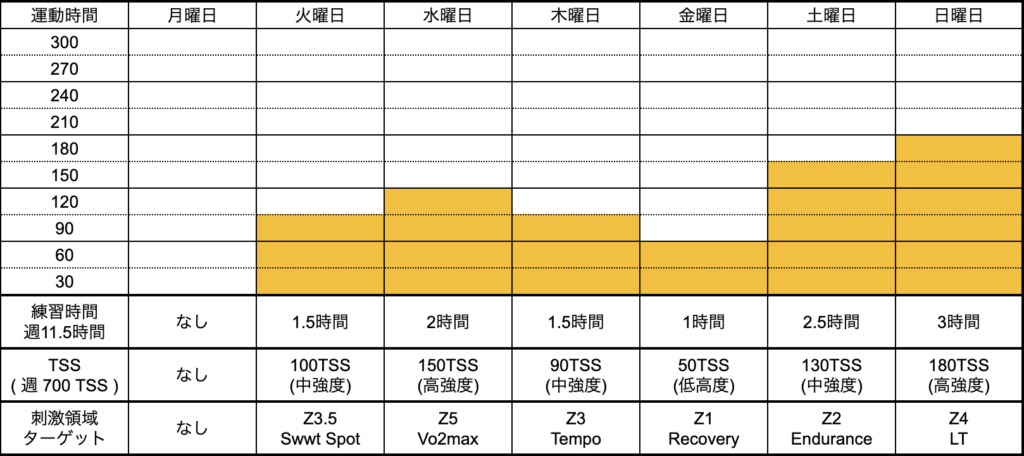

CTL 75 の場合

高強度のワークアウト : 113 – 150 TSS 程度

中強度のワークアウト : 93TSS 程度

低供度のワークアウト : 56TSS 程度

>> CTLとトレーニング内容の詳細はこちら

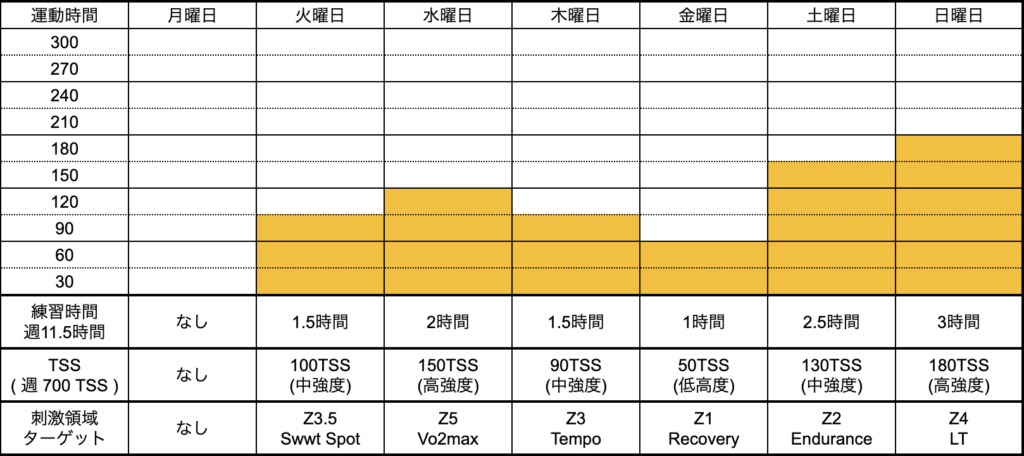

CTL100 の場合

高強度のワークアウト : 150 – 200 TSS 程度

中強度のワークアウト : 125 TSS 程度

低供度のワークアウト : 75 TSS 程度

>> CTLとトレーニング内容の詳細はこちら

数字が同じでも疲労は異なる

ワークアウトの種類が異なれば、同じTSS100でも疲労度が異なる場合があります。

というのも、TSSはあくまでもFTPを基準としたグリコーゲンの消費量を表しているため、解糖系でない代謝回路が多用されるワークアウトでは、エネルギー消費量も筋繊維のダメージ量も異なると考えられるためです。

以下の場合がそれに該当すると考えられます。

SIT : Sprint Interval Training

十分に休息しながら、短時間高強度(30秒以下の全力走行)に取り組むワークアウトでは、 クレアチンリン酸を活用しながらATPを生み出すホスファゲン機構がメインとなるため、代謝的(内臓的)疲労度が異なると考えられます。

また、それだけでなく、動員される筋繊維の種類(タイプⅡa / Ⅱb)も異なると考えられるため、筋肉への疲労度も変わると考えられます。

HIIT : High Intensity Interval Training

十分に休息しない状態で行う、短時間高強度(20秒 – 60秒の全力走行)のインターバルトレーニングでは、解糖系だけでなくSIT同様にホスファゲン機構の代謝利用も多いため、人によっては疲労度が異なると考えられます。

また、SIT同様に、動員される筋繊維の種類が異なると考えられるだけでなく、インターバルの特性として筋の発火頻度(稼働率)が高まる傾向にあるため、TSSの数値以上に疲労を強く感じることが多いと考えられます。

「より良いトレーニングがしたい…」と感じる方へ

TSSは、トレーニング強度や運動時間に伴って消費されるグリコーゲンの量を参考に考えられています。1回のワークアウトに伴うTSSは、自身のCTLを参考にしながら、TSBの変動に伴って適切な休息を導入しましょう。

また、ワークアウトの種類によっては、TSS以上の疲労を感じることもあると考えられますので、日常的に疲労感覚をメモしながらトレーニングのバランスを考えることができれば、継続的なトレーニングが可能となり、パフォーマンス向上につながると考えられます。

以上を参考に、トレーニングを継続してみましょう。

気になることがあれば、当スクールの公式LINEアカウントからお気軽にご質問ください。

トレーニングに関するご質問は、LINEからのみ受け付けています。

@orca-school をフォローいただいたのち、メッセージをお送りください。

※ 記事に関するご質問のみ返答させていただきます。個人のトレーニングについての質問は受け付けておりません。

また、実際にパワートレーニングおこなうを中で、パフォーマンスの伸び悩みを感じたり、現状おこなっているトレーニングが正しいか気になるという場合は、トレーニングの評価も行っておりますので、以下よりお問い合わせください。

この記事が少しでもお役に立てたら幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

(1) Normalized Power, Intensity Factor and Training Stress Score

(2) Training Peaks Help Center – Normalized Power

(3) Applying the Numbers Part 2: Training Stress Score